集合多方力量, 为青春护航

社工:宋慈 督导:金若逸

一、案例背景

一) 案例简介 青少年由于其所处时期所带来的激素变化,是自杀自伤的高危人群。如果其环境或个人易感性再有不当,则很容易带来严重后果。 案主小A,女,自小父母双亡,由奶奶抚养长大,奶奶共有四个子女,除了小A父亲之外,还有一个儿子(小A的叔叔)及两个女儿(小A的姑姑),现在奶奶与儿子及其中一个女儿同住。小A还有一名同父异母的哥哥,是其父亲与前妻所生,小A与哥哥关系一般,往来不多。几年前初见时,小A还是个活泼可爱的女孩,再见时却是因为她家人的求助。经市精卫中心诊断,小A为重度抑郁与中度焦虑,学校老师建议小A休学,并接受住院治疗,奶奶依然认为孩子只是不愿意上学,求助居委后居委转介给家庭社工进行干预。 在社工接案后的一周内小A便以自杀这种极端的形式再次让家人明白其情况有多严重,开始正视其所面临的危机。 (二) 服务理念 1. 危机干预理论 危机干预是在危机发生后第一时间介入服务对象系统对服务对象进行干预的社工服务模式。危机干预理论要求干预的及时性、可及性以及有限性,即在第一时间介入干预,让服务对象可以轻易的接受到服务以及设定有限的干预目标以在短时间内解决危机所带来的影响,尽快恢复正常的生活与家庭功能。 小A被诊断为重度抑郁且有很强的自杀自伤意念以及行为,危机干预的首要目标是确保其生命安全,并在可能的情况下协助其恢复正常的日常及校园生活,使其人生回归正轨。 2. 生理-心理-社会模型 此社会工作理论模型强调健康应该包括生理健康、心理健康和社会支持系统健康三方面的完满状态,单一的生理、心理或社会因素都不能完全解释一个人的身体与精神状态,需全面考虑各个方面,且三方面相互影响。 小A最初被诊断为重度抑郁与中度焦虑,入院时被诊断为童年情绪障碍,其身体需要药物甚至是住院治疗才能协助其心理状态恢复正常水平。同时,其所处的家庭与社会环境也对其心理与生理状况有所影响,应当一并调整。

二、社会工作介入过程

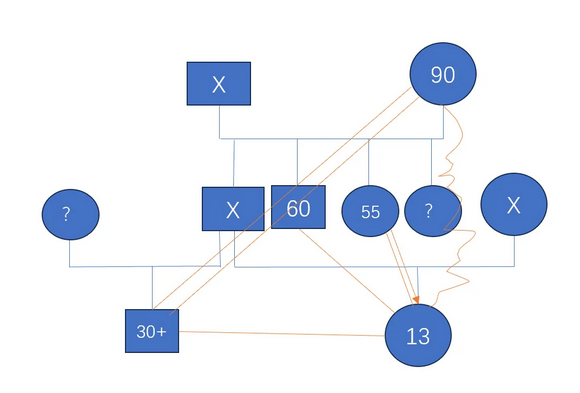

(一) 接案与预估 社工在接案后先了解前期情况,再入户与案主及家人沟通。考虑到青春期孩子的隐私观念、抑郁症可能存在的自杀观念以及孩子所处的特殊家庭环境的潜在风险,社工在与家人和案主一同沟通后,提出希望与案主单独交流,以获取更多信息。 1. 首次入户时得到的基本信息 案主 基本信息 姓名 小A 性别 女 年龄 13岁 学历 初一 性格 愿意与人交流,但同时也有所保留。 环境系统 家庭 案主家庭同住人有奶奶、其他两位家人。案主自述奶奶对其关心的同时也重男轻女,哥哥与其感情淡漠,叔叔会给她零花钱但关心也较少。 此外,案主的姑姑对其也较为关心。 社区 案主所在社区对案主较为关心,另外有妇联、团委及未保站社工对其提供帮助。 优缺点、资源 优势 案主求助意愿较强,愿意与社工交流。 劣势 家庭环境复杂,家庭成员对其问题的重视不足。 资源 居委对案主非常关心,且是看着她长大,对家庭情况较为了解。各条线社工也可利用各自的资源给予帮助。 需求分析 案主希望可以住院治疗改善其精神状态,奶奶希望孩子可以回学校上学,同时医药费可以得到解决。 家庭系统结构图如下: 2. 问题成因分析 案主家庭环境复杂,家庭关系偏淡漠,加上案主进入青春期并受到一些应激事件的影响,导致其情绪不稳定,对未来丧失希望感,同时在家庭中也得不到较大的支持。 (二) 工作目标与计划 1. 工作目标 (1) 总目标:协助案主积极就医与恢复正常学习生活。 (2) 分目标: ①对案主提供积极的支持,引导其理性看到自己的病症并发掘自己的优势,积极配合治疗。 ②协助案主处理其对家庭关系的看法,并在可能的情况下改善家庭成员对其的态度,改善家庭支持体系。 ③促进家庭成员支持案主住院治疗,并理性看待精神障碍,为案主的恢复提供良性环境。 2. 工作计划 (1) 第一阶段:评估案主状况并稳定案主情绪 评估案主自杀自残意念与行为,争取签订不自杀不自伤协议,降低案主自伤行为频率; (2) 第二阶段:协助案主入院治疗 跟进医院复诊情况,在医生仍然建议住院的前提下积极协助家庭成员为服务对象入院治疗并进行心理疏导; (3) 第三阶段:改善家庭成员关系,营造良性康复环境 促进家庭成员对服务对象的接纳,期待在服务对象出院后可以更好的适应家庭与学校环境。 (三) 介入过程与策略 1. 第一阶段:评估案主状况并稳定情绪 社工通过单独询问案主是否有自杀意念以及自杀意念产生的频率、是否有尝试自杀、自伤的行为等,了解到案主有较为频繁的自杀意念,劝说家人允许其住院治疗。 在等待入院检查期间,社工得知案主尝试了自杀行为,但因床位不足无法入院的情况下,与案主签订了不自杀不自伤协议,并由案主自行选择当再次出现自杀意念时的求助对象,保障案主生命安全。 2. 第二阶段:协助案主入院治疗 经上报镇未保站了解到可用的住院资源后,社工协助家人陪同案主入院检查并协助入院。在出院时与住院医生交流,详细了解案主出院后的注意事项,协助与家属和医院、镇相关部门沟通费用问题。 住院医生表示,案主系人格障碍,需要更多的家庭监护与监管。考虑到案主家庭情况,医生对后续案主的监护与监管情况较为担心,社工将此情况上报镇妇联与未保办,引起相关部门对案主监护问题的重视。 3. 第三阶段:改善家庭成员关系,营造良性康复环境 鉴于社工上报的家庭监护事宜,镇社发办联合居委、团委、未保办、案主家属、学校相关负责人等在案主所在居委召开联合会议,向家属出具监护责任告知书。 同时考虑到案主奶奶作为监护人年事已高,案主家属与镇社发办等各方合力协商后,一致同意由其他家庭成员担任案主的监护人,跟进后续事宜。 家庭社工在会议后与监护人沟通,叮嘱案主出院后的注意事项,希望新监护人可以协调案主与奶奶之间的冲突,降低家庭环境对案主造成的刺激。 在案主回归学校后,社工邀请案主与其密友一同面谈,在更为轻松的环境下了解案主的心理、家庭以及在校情况,鼓励案主与其密友一起更好的面对学校人际环境所带来的压力。 在结案评估时,社工了解到案主已恢复正常生活,回归校园,并通过心理教育使案主对其病情及控制方向有所了解,鼓励案主自行控制情绪冲动。案主情绪稳定,并表示希望在云辅导志愿者的帮助下好好学习,期待可以升入高中继续学习。 (四) 评估与结案 1. 成效评估 (1)个人层面 案主已出院且规律服用药物,回归校园后适应良好。案主对其病情有更多的了解,情绪更加稳定,对未来也有了规划和期待,并会在有需求时主动联系社工。 (2)家庭层面 案主更为理性的看待家庭成员对其的态度,有更多的方式自我排解和疗愈;家庭成员对其问题的认知有所改变,愿意配合社工与医生进行干预。 (3)社区层面 镇社发办联合未保站、团委、妇联、学校、派出所等机构出具《家属告知书》,责成家属尽到监护义务的同时,整合多方力量,进行家校社政的联合,多方面多角度解决案主所遇到的困难。 2. 社工自我评估 社工始终以积极、平等的态度对待案主,赢得了案主的信任,案主对社工的袒露也越来越多;同时,社工合理运用个案工作技巧以及专业知识,识别案主精神障碍问题,与其家属进行更有效的沟通,争取家庭成员的支持与配合;注重整合社会资源,及时从其他条线了解案主及家庭情况,一起相互配合,从生活及心理多方面给予支持和帮助,促进案主早日恢复积极的生活态度。

三、专业反思

(一) 明确自己的案主是谁并对其进行无条件接纳 在涉及到家庭的干预且又存在多方合力的情况下,可能从不同个人和条线接收到的关于案主存在不同评价,这些内容有时甚至相互冲突,会动摇社工的认知。 但社工在后期意识到,既然自己的案主是青少年个人,其家庭甚至社区系统仅仅是案主系统中的“环境”要素,就应当对案主有“无条件的”接纳及信任。而当案主感受到社工的接纳与信任时,才可能向社工敞开心扉,疗愈才可能真正的发生。 (二) 认识到家庭关系在此个案中的重要性 案主的主要家庭成员年龄较大,受教育程度较低,对精神障碍有不理性的认知且很难短时间发生改变。对此,社工也需要接纳并帮助案主理解,同时对家庭成员进行持续同理与心理教育,才有可能改变家庭成员的态度,从而改善案主所处的家庭环境。 (三) 营造氛围,学会利用案主的社会支持网络 在本个案中,案主的密友对其有较多的影响。其家庭成员担心案主与密友的交往可能加重了案主的厌学与自杀意念,但社工发现其密友作为案主少有的支持系统,可以激发其动力,且在关键时刻也成为了案主的“救命稻草”。 社工在案主密友在场的情况下与案主的交流效果是最好的,通过二人沙盘互动,也可以看出二人的交往有着明晰的边界,对彼此的不良影响并没有家庭成员所担心的那么大,社工对此进行反思后可以有甄别的进行利用。

|

||||||||||||||||||||||||||